人工生体ナノマシン設計につながるべん毛モーターのタンパク質構造を解明:医療技術ニュース

名古屋大学は、細菌が持つ運動器官べん毛モーターを構成するタンパク質の1つ、MotA分子の立体構造を解明したと発表した。将来的に人工生体ナノマシンの設計や医療・機械工学分野などへの応用が期待される成果だという。

名古屋大学は2016年8月17日、細菌が持つ運動器官べん毛モーターを構成するタンパク質の1つである、MotA分子の立体構造を解明したと発表した。MotAはモーターの働きの中核をなすタンパク質であり、これまでに前例のない特徴的な分子構造も明らかになった。

この研究は、同大学大学院理学研究科の本間道夫教授、同グループの竹川宜宏研究員(現・大阪大学研究員)、大阪大学大学院生命機能研究科の難波啓一教授、同グループの加藤貴之助教、寺原直矢特任助教らの共同研究グループによるもので、成果は同年8月17日に、英科学誌「Scientific Reports」に公開された。

細菌のべん毛モーターは極めて高性能なもので、生体ナノマシンとして医療や機械工学などさまざまな分野から注目を集めているという。モーターの部品の立体構造が分かっていないことが一因となり、現在、人工的に作ることはできていない。

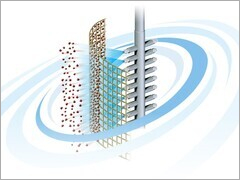

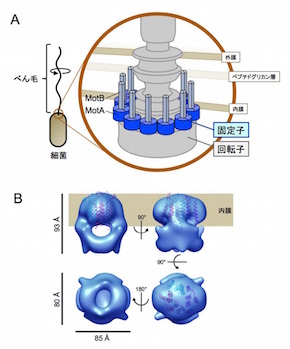

べん毛モーターは20種類ほどのタンパク質によってできており、その駆動部は「回転子」と「固定子」という2つの部分から構成される。イオンが固定子の中にあるチャネルを通って細胞内に流れ込み、その力を回転子に伝えることでモーターの回転力へと変換される。固定子はMotAとMotBという2種類のタンパク質から作られており、4つのMotAと2つのMotBが組み合わさって1つの複合体を形成している。このように固定子はべん毛モーターのエネルギー変換装置として重要な部品だが、その構造は明らかになっていなかった。

今回、同研究グループは遺伝子組み換え技術を用いて、さまざまな細菌に由来するMotAタンパク質を作製。その性質を比較したところ、超好熱性細菌Aquifex aeolicus由来のMotAが、安定しており、大量に作製できると分かった。これを精製し、サイズ排除クロマトグラフィーと化学的架橋実験をしたところ、MotAは単独で安定した四量体(4つのユニットで構成される生体分子)を形成した。

また、このMotA分子複合体の電子顕微鏡像を数千枚集めて画像解析することで、その立体構造を解明した。それは、界面活性剤の皮膜をまとった「膜貫通領域」と、トゲ状の突起を持つアーチ状の「細胞質領域」という2つの領域からできていた。

この立体構造は特徴的で、高いエネルギー変換効率でモーターの回転力を生み出すために重要であると予想されるという。今後、この成果を元に、生物特有のクリーンなエネルギー変換の仕組みが解き明かされれば、人工生体ナノマシンを設計できるようになり、医療や機械工学などさまざまな分野への応用が期待されるとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special Contents

- PR -Special Contents

- PR -Special Contents 1

- PR -Special Contents 2

- PR -Special Site

- PR -Pickup Contents

- PR -鬯ゥ蟷「�ス�「�ス�ス�ス�ァ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ウ鬯ゥ蟷「�ス�「髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�シ鬯ゥ蟷「�ス�「髫エ諠ケ�シ螟イ�ス�ス�ス�ソ�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス鬯ゥ蟷「�ス�「髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ェ鬯ゥ蟷「�ス�「髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ウ鬯ゥ蟷「�ス�「�ス�ス�ス�ァ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ッ

医療機器の記事ランキング

- ミカンの皮に含まれる成分で犬の認知症症状が改善

- 過疎地域の医療は持続可能? 北スウェーデンはモデルケースとなるか

- 診療科横断で患者の医療情報を一元管理するプラットフォームを発売

- 同じ速さでも、手で感じる動きの速さが変わる触覚錯覚を発見

- 患者の長期管理を支援するECMO装置を発売、新型コロナなどの重症呼吸不全に対応

- 人工膝関節手術支援ロボットを日本国内で販売開始

- フィジカルAIを活用した自律型画像診断の開発推進に向けた協力を開始

- タブレットのLiDARで呼吸時の体の動きを接触せずに可視化する技術

- 大阪・関西万博に、音や映像だけでなく触覚や振動を送り合える装置を設置

- AIを活用したノイズ低減処理を搭載するマンモグラフィ装置を発売

自動運転車のソフトウェアをオープンソース化、「研究開発を2年は前倒せる」

自動運転車のソフトウェアをオープンソース化、「研究開発を2年は前倒せる」 「速いマシンは美しい」――エンデュランスで見たこだわりの学生フォーミュラカー

「速いマシンは美しい」――エンデュランスで見たこだわりの学生フォーミュラカー 分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見

分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見 興奮性神経伝達物質をシナプスから浄化する仕組みを解明

興奮性神経伝達物質をシナプスから浄化する仕組みを解明 制御系システムのマルチコア化に対応、TOPPERSがAUTOSAR準拠の車載RTOSを公開へ

制御系システムのマルチコア化に対応、TOPPERSがAUTOSAR準拠の車載RTOSを公開へ