IoT時代の製品開発には、なぜ「つながる基盤」が必要となるのか:新たな基盤となるPLM

IoTなどにより多くの製品が「つながる」ことが前提となりつつある。この中で製品開発の在り方も従来のままでは対応できず、新たな姿へと変化しつつあり、これらを支える基盤も見直す必要が出てきた。ポイントになりそうなのがPLMだ。新たな製品開発基盤の理想像とはどういうものになるのだろうか。独自の思想で躍進するPLM「Aras Innovator」を展開するアラスジャパン 社長久次昌彦氏に話を聞いた。

コネクテッドプロダクト化による開発基盤の変化

製造業においてIoT(モノのインターネット)活用が進展する中、新たなビジネスモデル構築に向けた期待が高まっている。従来の製造業は、製造したモノを販売するだけだったが、製品のIoT化が進む中で、顧客が製品を使用している間も常に製品データを取得し、顧客との接点が保てるようになる。その中で顧客に新たな価値を提供する、いわゆる「モノ」から「コト」へのサービス型ビジネスモデルに注目が集まっているのだ。

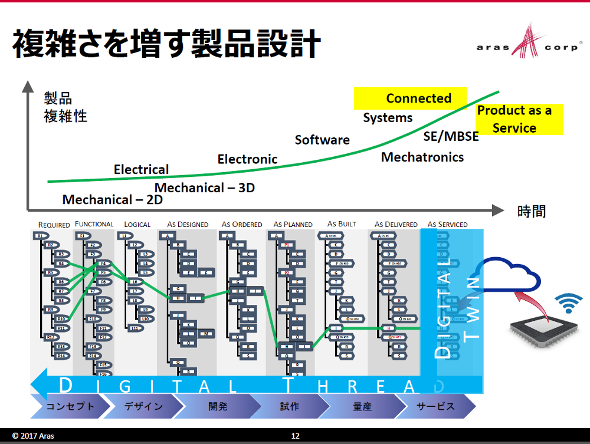

しかし、製品が「常に接続し、変化し続ける存在」へと変化する中で、従来型の開発基盤で十分に対応が可能なのだろうか。こうした中で、製品のライフサイクルの全領域の情報を収集する基盤として再注目されているのがPLM(Product Lifecycle Management)である。従来のPLMは、CADデータなどを管理するだけのPDM(Product Data Management)レベルでの使用にとどまるケースが多かったが、製品が常につながる時代では、真の意味で「ライフサイクル」全体を支える情報基盤とならなければならないからだ。

この製品のIoT化の動きの中で注目を集めているのが「デジタルツイン」という概念だ。「デジタルツイン」とは、IoTなどで取得したデータにより、フィジカルの世界で製品に起こっている情報を全て、デジタルの世界にコピーし、デジタルの世界に“現実世界の双子”を作ることである。これにより、各種データがフィジカルの世界でどういう動きやどういう影響を与えているのかということを、デジタルの世界で再現することができるようになる。さらにこのデジタル上の“モノ”に対しシミュレーションを活用することで、現実世界を変化させるとどういう影響が起こるかというのを、現実世界を変化させずに予測することが可能となる。

しかし、現在語られている「デジタルツイン」を仕組みとして考えた場合「個々の工程の中だけで閉じており不十分な場合が多いといえます」とPLMベンダーArasの日本法人アラスジャパンの社長 久次昌彦氏は指摘する。

久次氏は「例えば、製品の活用情報をデジタルツインにより設計部門で見るだけでは、有益な知見や対策が導き出せるとは限りません。重要なのは、設計から生産、販売、保守までの個々のデジタルツインを結び、デジタルスレッドを管理できるようにすることです」と強調する。

デジタルスレッドとは、データやプロセスの処理の流れをデジタル化し、ネットワークなどを通じて一貫した情報の流れを実現する仕組みのことだ。「デジタルツインとデジタルスレッドを一体のものとして整備し、設計現場から生産現場、サプライチェーンまで一貫した情報の流れをサポートすることで、デジタル基盤上に新たなモノづくりのプラットフォームを作り出すことができます」と久次氏は語る。

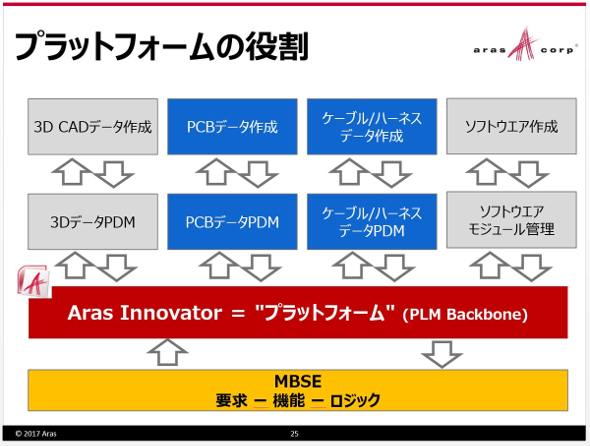

しかし、現実的には、こうした仕組みをすぐに実現するのは非常に難しい。設計部門においても、メカと電気、ソフトウェアの設計は全て、異なる部門で行うケースが多く、さらに生産部門、サービス部門なども十分な情報連携ができているとはいえない場合が多い。そもそもこれらの異なる部門がそれぞれで情報を管理する状態では、一元的な情報連携を行うのは難しい。

このような状況を打ち破るために必要となるのが「プロダクトイノベーションプラットフォーム」である。久次氏は「デジタルツインで情報を取れたとして、どういう機能や稼働状況がどういう工程と相関があるか、改善するためにはどういう変化が必要か、変化の影響範囲はどの程度か、などについては各工程や各部門では正確に判断できるとは思えません。デジタルツインで実現できる環境を有益に生かすためにはデジタルスレッドを正確に把握することが必要になり、それを実現するには製品全ての工程をまたがる情報プラットフォームが必須となる。コネクテッド化していく中で製品開発における必須の基盤となるのが、プラットフォームとしてのPLM(PLM as a Platform)になるわけです」と強調する。

シングルアーキテクチャだからできる価値

実際にこうした背景を受け、プロダクトイノベーションプラットフォームを実現するPLMとしてArasを導入している企業が加速度的に増えているという。Arasが提供しているのは「Aras Innovator」というPLMソフトウェアである。オープンソースとして提供し、ライセンス費を要求しない代わりに、ソフトウェアに掛かるサポートやメンテナンスおよびアップグレードを含めた有償サービスをサブスクリプション(定期契約)で提供するビジネスモデルを採用している。現在、オープンソースでAras Innovatorを利用している企業は世界で2000〜3000社に達しており、そのうちの約800社とサブスクリプション契約を結んでいる。契約社数の伸び率は過去3年の平均成長率が60%強に上り、リピート率も95〜98%の非常に高い水準を保つという。

注目すべきは、契約企業もさることながらそれ以上に勢いを増しているユーザー層の拡大である。Aras Innovatorを利用することで自社内のPLMにある程度めどを立てた企業が、次のステップとして同じ仕組みをサプライヤーに広げていくケースなどもあり、まさに「基盤」として、部門間や企業間を越える動きが出始めている。

PLMをプラットフォームとして提案する取り組みは、競合企業なども行っているが、なぜArasがここまで高い支持を集めているのだろうか。

他のプラットフォームに対する差異として、久次氏が強調するのが「シングルアーキテクチャであること」だ。他社のPLMも基盤としてのコンセプトは似ているが、基本的には買収などを通じて、ポートフォリオを整えてきたものが多くデータモデルなどもAPI(Application Programming Interface)を通じて連携させているケースがほとんどである。これでは真の連動性は得られない。Aras Innovatorはシングルアーキテクチャで構成されており、各機能はコンポーネントとして提供されている。そのためシームレスな連携が実現でき、まさにエンジニアリング領域全体をカバーする1つの基盤として機能するわけである。

もう1つの特徴がオンプレミスで稼働するAras Innovatorがそのまま、クラウドベースで利用できるという点である。多くの部門間や企業間で共通して活用し、さらに大規模なデータを連携させるということを考えると、プラットフォームとしてのPLMはクラウド活用の利点が生きてくる。競合のPLMはもともとがオンプレミスをベースに開発されており、バージョン管理やアップデートなどの負担が発生する。それぞれのソフトウェアのバージョンによっては、連携できないケースなども生まれる。

クラウドでもオンプレミスでも利用できるWebベースのシングルアーキテクチャであるからこそ、Aras Innovatorが真の連動性を実現した一元的な製品開発基盤を実現できるというわけである。

久次氏は「クラウドのみでしか使えないわけではなく、当然ハイブリッドクラウドとしての使い方も可能となるが、プロダクトイノベーションプラットフォームのデータの成長性は予測が難しい。スケーラビリティが柔軟なクラウドの良い点を組み合わせてこそ、一連の価値が発揮できる」と述べる。

Microsoftとの連携で広がるカバー領域

これらのArasの取り組みをバックヤードで支えているのが、Microsoft(マイクロソフト)である。Arasでは従来オンプレミスでPLMを展開してきたが、2007年に現在の「エンタープライズ・オープンソース・ビジネスモデル」とする、サブスクリプションモデルをベースとしたビジネスモデルに切り替えた。その際にクラウド時代なども見据えてテクノロジーパートナーをマイクロソフトに一本化したという。

「もともとわれわれには.NET Frameworkを用いてAras Innovatorを開発してきた経緯があります。加えてOSからデータベース、Webブラウザにいたるまで、PLMで必要となる基盤の全てを提供しているのもマイクロソフトだけです。シングルアーキテクチャを実現するプラットフォームの“選択と集中”を進める中で、たどりついたのがマイクロソフトとのパートナーシップだったのです」と久次氏は強調する。

実際にArasの成長とともに、マイクロソフトのポートフォリオも進化し、クラウド環境では「Microsoft Azure」との連携も大きな優位点の1つになっているという。

Microsoft Azureは、Aras InnovatorをVM(仮想マシン)に実装したAras Innovator on Microsoft Azureをマーケットプレースから提供しており、Azureサブスクリプションを取得するだけのわずか数分のリードタイムで利用を始めることができる。特にAras Azure Certified版を選択した場合は、部品表(BOM)管理、ドキュメント管理、リビジョン管理とバージョン管理、チェックインやチェックアウトファイルのVault、アイテムとファイルの関係付け、サブクラス管理、構成管理、効率的な変更ワークフロー、プロジェクト・ポートフォリオ・ダッシュボード、ステージゲートによるプロジェクト管理など、PLMの機能をフルに活用することが可能だ。

「サプライヤーを含めた社外との情報共有を実現する有力な選択肢としてクラウドが注目されるに伴い、Aras Innovator on Microsoft Azureの利用が増えています。また、PLMを社外にも展開していく上で、従来はどれくらいのリソースを用意すればよいのか判断できないという問題がありました。これに対してAras Innovator on Microsoft Azureでは、PoCの段階からさまざまな運用パターンを想定したテストを行うことが可能。運用開始後も負荷変化に応じて柔軟にリソースを柔軟に増減できる点も大きなメリットとして、多くの顧客からご評価をいただいています」と久次氏は語る。

さらに、マイクロソフトとの連携があるおかげで、先述したようなオンプレミスで稼働するシステムの連携などにも柔軟に対応することが可能だ。さらに、クラウドにおけるセキュリティ対策などについても、常に最新の技術が反映できるなど、万全の体制が構築できるという。

時代の変化にあわせて新しいエンジニアリング手法を取り入れる

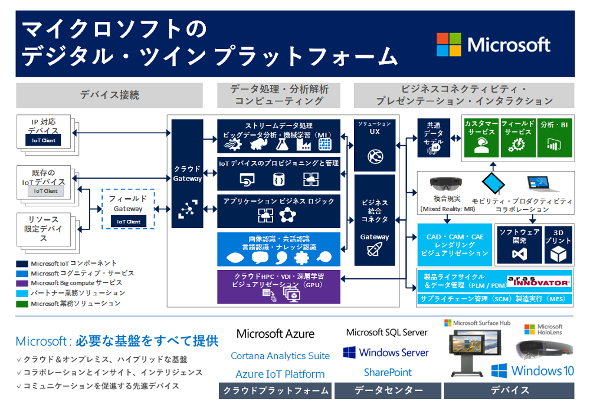

Arasとマイクロソフトのパートナーシップの強みは、OSやデータベースなどのインフラのみならず、その周辺のエコシステムとしても発揮される。マイクロソフトはIoTセンサーを含めた多様なデバイス接続し、収集したデータの処理や分析・解析、さらにその先のビジネスコネクティビティまで一貫して支援するプラットフォームをAzureから提供している。

このマイクロソフトのプラットフォームとAras InnovatorをAzure上でシームレスに連携させることで「製造業の多様な業務をデジタルでつなぎ、トレーサブルなエンジニアリング環境を構築する“Business of Engineering(ものづくりのビジネス全体を効率化)”を顧客と共に推進できます」と久次氏は意気込みを示す。

IoTもまだまだ進化の途中にあり、今後も時代の変化にあわせた新しいエンジニアリング手法を柔軟に取り入れていく必要がある。例えばIoTデバイスが工場内やサプライチェーンのいたるところに本格的に普及し、現在とは桁違いの大規模なデータがPLMに集約されるようになったとき、ビッグデータの分析・活用を推進していく上で不可欠となるのは、おそらく機械学習(マシンラーニング)や深層学習(ディープラーニング)などAIのアルゴリズムである。さらにVR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)などインタフェースの新たな進化なども考えられる。

Arasとマイクロソフトの両社が提供するデジタルツインとデジタルスレッドを包括した次世代PLMのプラットフォームを活用することで、そうしたエンジニアリングの未来を先取りすることが可能となるのである。

関連記事

- 躍進するオープンソースPLM、ArasにGEとシルバーレイクが4000万ドルを出資

- イノベーションへ導く仕掛けに! ──アラスジャパンが目指すPLMのカタチとは?

- キーワードは“しなやかさ”――上流から下流までデータをつなぐPLMの将来像とは?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2018年3月31日

アラスジャパンの社長を務める久次昌彦氏

アラスジャパンの社長を務める久次昌彦氏