ヘラ絞り一家の日常を変えた製品開発:【企業訪問】川崎町工場奮闘記(2/2 ページ)

川崎市職員たちの“熱い”活動

顧客からの難題を乗り越えながら技術と経験を蓄積していき、顧客たちの喜ぶ顔を見る日々も充実したものだった。

現在の日々は、純粋に「楽しい」と忠氏は話す。

「自分たちが、これまでと全然違う、予想のできない世界に発進しだした感じがしています。本業だけをやっていたのでは会えなかっただろう人たちに出会えるようになりましたし」(忠氏)。

ビアタンブラーはもともと、川崎市役所で産業振興に携わる職員たちが持ちかけた企画だった。川崎市内のモノづくり技術のアピールと川崎市のイメージアップを目的とするもので、前述したギフト・ショーへの出展もその活動の一環だ。忠氏は、2011年11月、長年培った技術力が認められ、川崎市から「かわさきマイスター」の認定を受けた。そのこともあり、地域貢献としても企画に協力できればと考えたそうだ。

かわさきマイスター:川崎市内の年齢40歳以上で同職種に勤続25年以上従事する技術者を対象に、優れた技術や技能をたたえて認定される称号。川崎市の産業復興事業の一部。

中小企業の産業振興の活動は都道府県各地で見られる。川崎市における活動の特色は、20〜30代の若手職員たちが中心となり、彼らが積極的にモノづくり現場を訪問し、自らでそれを体験していることだろう。その活動は、市外や県外の企業にまで及ぶ。

勤務時間外には、定期的に有志の勉強会も実施し、その講師として製造業に携わる人を招く。特に最近では、これからの製造業を支える自分たちと同世代の若手技術者に講演をお願いしているとのことだ。

ヘラ絞りの現場は、ちょっぴり危険

忠氏の指は、加工時の負傷を繰り返したことで、一部の神経が壊死してしまい、感覚がない指や、うまく曲げられない指があるという。ヘラ絞りは、常に危険を伴った加工で、負傷は日常茶飯時。それにひるむことのない勇気と知恵が必要だ。

美津江さんの額にも、大きな傷がある。加工中に負ったものだ。部品が彼女の額めがけて飛んできて、そこにぱっくりと傷が開いた……。

「病院にいく暇がなかったものですから、テープで傷口を寄せて処置しました。しかも、縫わないで……」と美津江さんは話す。「昔、看護師をやっていたので、ちょっとした傷なら自分で処置をしてしまうんです」。

「傷は残ったのですが、これも勲章かなと思っています」と美津江さん。もともと身体を動かす仕事が好きだったそう。看護師という仕事も、そういう理由で選んだ。また、いま携わるモノづくりも、まさにそうだった。忠氏が独立起業したとき、ごく自然と、部品加工への道を歩んでいたという。

2代目の思い

「これから自社で作ってみたいものやアイデアはありますか?」――そう記者が尋ねてみたところ、工場長の友和氏は「うーん」と回答に悩んだ。「ヘラ絞りは、金属の薄板で、複雑なものがいろいろ作れます。でも、それで何を作ろうか……と、いざ考えていくと、結構、思い付かないんです(笑)」。

友和氏は近頃、デザイナーやそのタマゴたちとの出会いを求め、異業種交流の場に積極的に参加しているという。「自分のような絞り屋では発想しづらいアイデアや形状をデザイナーさんに出してもらって、自分たちはそれに挑戦することで、さらに知恵を付けていければと思います」。

彼は、先述した川崎市が企画する工場視察にも参加している。「技術の世界ではトップクラスといわれる中小企業さんを幾つか見学しました。そこに共通していたのは、世界最先端の技術であっても、使っている機械がそうだとは限らないということです。つまり、経営者さんの考え方ややり方により、ハイレベルなものが作れる。そういうことが分かって、刺激になりました」(友和氏)。ヘラ絞りにおいても、まさに同様のことがいえる。

友和氏は高校を卒業し、すぐに実家である相和シボリに入社した。それは「自然な流れ」と友和氏。一切の迷いはなく、この業界を選んだという。それは、中学生の頃から家業を手伝い、父親である忠氏への仕事を間近で見続けてきたからこそ。そして父親への尊敬の念なくしては、このような流れになることはなかっただろう。

友和氏は自動機による絞り加工をメインに担当し、手絞りについては、まだ先代が担当している部分が非常に多いとのこと。ただし、あと2、3年ほどで先代が社長職を降り、友和氏が継ぐということもあり、そうのんびりもしていられないようだ。

とにかく経験。先代の背中に張り付いて、手絞りの術(すべ)を体得してくしかない。自動機も手作業も、絞りの基本概念は同じなので、その理屈自体は頭で大体理解しているという。要は、これから「そこに身体がちゃんと着いていくか」が問題とのこと。

友和氏は、ヘラ絞りは人のアナログ的感覚に頼る要素が大きく、「数値化や文書化がなかなか難しい世界」だと話す。NC(数値制御)による絞り機(スピニングマシン)もあるが、できる形には限界がある(相和シボリには備えていない)。同社では一品ものの製作も多く、しかも毎回のように形や材料が違い、“その瞬間ごとでベストを尽くす”やり方になってしまう。“この道50年”の先代すら、「これまで、満足いく仕事はなかった」と言わしめる世界だ。それを標準化しようとすれば、無限の組み合わせが存在してしまうという。

ヘラ絞り加工の技術がなかなか広がっていかない理由はそこにもあるだろうと友和氏は言う。後継となる人材育成も、なかなか悩ましいのが正直なところのようだ。その技術習得は、「いかに辛抱強く続け、自分自身を成長させていけるか」、それに尽きるという。

「好きなことほど能力は秀でるもので、伸びていくものだと思います。残念ながら、そうでない人は、いつまでも伸びなかったり……。もちろん、こちらがやる気の出るような教え方をしなければなりませんが、できれば、この仕事を好きになってくれる人を探していければ、とは思っています。私たちもこの技術が廃れないよう努力していきますし、やがて入ってくる従業員へもしっかりと技術継承していきたいと考えています」(友和氏)。

難易度が高い技術ながら、大浪一家いわく「誰でもできる」。かつて高校生だった友和氏も、もともと看護師だった美津江さんも、いまでは絞り加工を立派にこなしている。やる気さえあれば、後は気骨次第。そして魅力的な自社製品開発も、この世界に新たな人材を惹(ひ)きつける後押しとなり得る。

相手と和をもって

町工場を訪問する川崎市の職員たちが口々にいうのは、相和シボリが「癒しの場」だということだ。大浪一家には、ギスギスした空気が感じられない。同社内の人間関係はこの家族だけである。そのことも関係しているのかもしれないが、それだけではない。

社名には、「相手と和をもって接する」という忠氏の思いが込められている。その思いからくる同社の方針も、「ひと手間掛けて美しい製品を作って、お客さんを喜ばせよう」。家族も、そこに携わる人たちも、皆が幸せであってほしい。そんな思いだ。

いまは家族だけで成り立つ町工場だが、将来は、もう少し工場を拡大し、従業員も増やしていきたいという。たとえ従業員が増えても、その思いの軸がぶれなければ、同社のその和やかで優しい空気も変わることはないだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 有限要素法入門 〜連立方程式の解法、変位の計算〜

- Formlabsが新型3Dプリンタ「Form 4」発表、LFSを超えるプリントエンジンを採用

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- ムダのない作業と楽しさをもたらす“ありそうでなかった発想”

- SUBARUが深層学習によるAI構築ツールを導入、プレス領域の成形解析工数の削減へ

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- フローで考える流れのモデリング(その2) 〜適用例と3D/1Dの関係〜

- 計算時間が従来比最大1000倍高速な流体解析ベースのトポロジー最適化ソフト

- 「設計者はなぜCAEを煙たがるのか」を考察し、広がりを阻害する壁を取り除く

- 「デザイン経営」とは? なぜデザインが経営に貢献できるのか

相和シボリ工業 大浪美津江さん:ミセス・ヘラシボリ?

相和シボリ工業 大浪美津江さん:ミセス・ヘラシボリ? 相和シボリ工業 大浪友和氏

相和シボリ工業 大浪友和氏 川崎市職員と記者も体験した

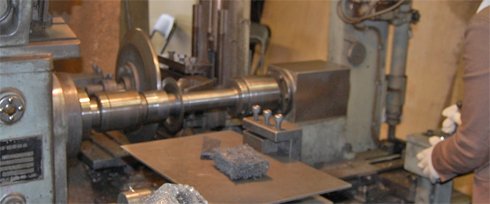

川崎市職員と記者も体験した こちらを段付き形状のオス型に押し当てて絞る

こちらを段付き形状のオス型に押し当てて絞る 皆の作品。右斜め下は、友和氏によるもの。1人だけ、“素質がある”人がいた(記者ではない)

皆の作品。右斜め下は、友和氏によるもの。1人だけ、“素質がある”人がいた(記者ではない)