キヤノンの「PowerShot ZOOM」はリーン&共感型開発で生まれた:デザインの力(2/3 ページ)

ベンチャー気質に満ちたリーン開発

こうして、2018年1月に米国ラスベガスで開催された「CES 2018」に製品モックアップとコンセプトムービーを携え、参考出品することになった。来場者の反応は上々で、開発陣のコンセプトにも賛同する声が大半だったという。

初期のモックアップ。当初は筐体前後で分離でき、アクションカムのような使用も想定していた。新コンセプトカメラということで、カラーリングも従来のキヤノン製品にはない色彩をあえて採用しようと考えていた [クリックで拡大]

初期のモックアップ。当初は筐体前後で分離でき、アクションカムのような使用も想定していた。新コンセプトカメラということで、カラーリングも従来のキヤノン製品にはない色彩をあえて採用しようと考えていた [クリックで拡大]その後も展示会でのフィードバックを製品開発に反映し、別の展示会に出展して反応を集めるというサイクルを繰り返した。モックアップに既製品のコンパクトデジカメを分解して、最低限の機能を盛り込んだ試作品を短期間で作るなど、ハードウェア版のリーン開発手法を駆使し、開発サイクルを高速に回すことを意識した。

ユーザー視点でこだわり抜いた設計開発とデザイン

展示会への出展や社内外での調査を繰り返しながら、アップデートを続ける作業は1年に及んだ。開発面での苦労は数え切れない。形状、機構、ボタンの配置に至るまで、多くを新たに再定義する必要があった。

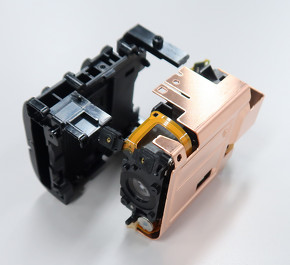

併せて、レンズも新たに設計した。「とにかく短くしたかったが、画質にも影響を及ぼす部分なので、0.1mm単位でのサイズ調整を重ねた」(桐原氏)という。そのレンズを収める鏡筒は、一般的なカメラに採用される円筒形ではなく、四角形を採用する。鏡筒の横半分が開口しているのだが、ここにバッテリー格納部のパーツが収まるように設計することで省スペースの四角い鏡筒を実現し、本体の小型化を成し遂げた。

撮像センサーや映像エンジンの放熱対策にも工夫を凝らしている。放熱板が筐体内部をぐるりと包み込んでいるため、長時間の使用でも本体が高温で保持できなくなることはないという。桐原氏は「キヤノンのデジタルカメラでボディーサイズに対してこれだけの大きさの放熱板を採用することは珍しい」と説明した上で、あらゆる仕様の判断基準はユーザー視点によるものだと述べる。

「サッカーのように試合時間が大まかに決まっているものもあれば、野球のように4時間以上に及ぶケースもある。試合途中にバッテリーが切れて興ざめにならないよう、電池容量と消費電力の制約の中で必要な対策は可能な限り施した」(桐原氏)

実際、Jリーグの試合観戦に訪れたサポーター21人を対象に実施したテストでは、試合開始前からスタジアムを出るまで1人もバッテリーが切れることはなく、約1500枚の撮影に成功したユーザーもいたという。

デザイン面では、当初、横に長い形状だったが、片手でしっかりとホールドできる縦長に変更。また、通常のカメラではシャッターボタンを配置する本体上部の最も押しやすい位置(一等地)に、PowerShot ZOOMでは[Zoom]ボタンをレイアウトし、撮影だけでなく、快適に観察などもできるようにした。使いやすさにこだわる「キヤノンらしさ」が、新製品でも形になったと保刈氏は振り返る。

「PowerShot ZOOM」は使いやすさを追求し、シャッターボタンを下側にレイアウトしている(右画像は本体を寝かせた状態) ※写真のストラップは「PowerShot ZOOM」(製品)に付属するものとは異なります [クリックで拡大]

「PowerShot ZOOM」は使いやすさを追求し、シャッターボタンを下側にレイアウトしている(右画像は本体を寝かせた状態) ※写真のストラップは「PowerShot ZOOM」(製品)に付属するものとは異なります [クリックで拡大]「初期のデザインでは、手に持ったときの安定性に課題があった。ボタン配置も上、横、下などあらゆる場所にレイアウトしてテストを繰り返したが、小型・軽量かつこれまでとは異なる形状特性、使い方であることを考えたときに、手ブレなども考慮し、シャッターボタンも上面から移動した方がよいと判断した。望遠でも片手でしっかりとホールドできて、手ブレせずに使えるインタフェースが実現できた」(保刈氏)

開発面でもユーザー視点で欲しいと思える機能やデザインにフォーカス。例えば、既存機種で実現されている機能であっても、PowerShot ZOOMのコンセプトから外れるものはあえて採用しないなど、思い切った判断をする場面も多かったという。伝統ある大手カメラメーカーの中で、調整は難航したのではないだろうか。早川氏とともに事業企画としてプロジェクトに参加したキヤノン イメージコミュニケーション事業本部 ICB事業統括部門 課長代理の島田正太氏は、当時の苦労を明かす。

「『あったら便利』というアイデアや機能は多々あったが、それらを全て盛り込むとPowerShot ZOOMのコンセプトから外れてしまう。そのため、開発当初からのコンセプトである気軽さと片手持ちのサイズ感からそれないよう、機能の優先度については都度開発陣と確認しながら進めていった」(島田氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- Formlabsが新型3Dプリンタ「Form 4」発表、LFSを超えるプリントエンジンを採用

- 有限要素法入門 〜連立方程式の解法、変位の計算〜

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- ムダのない作業と楽しさをもたらす“ありそうでなかった発想”

- SUBARUが深層学習によるAI構築ツールを導入、プレス領域の成形解析工数の削減へ

- 知らないと取り返しがつかなくなる金型の費用と作製期間の話

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- フローで考える流れのモデリング(その2) 〜適用例と3D/1Dの関係〜

- 計算時間が従来比最大1000倍高速な流体解析ベースのトポロジー最適化ソフト

- 「設計者はなぜCAEを煙たがるのか」を考察し、広がりを阻害する壁を取り除く

事業企画を担当したキヤノン イメージコミュニケーション事業本部 ICB事業統括部門 課長代理の島田正太氏

事業企画を担当したキヤノン イメージコミュニケーション事業本部 ICB事業統括部門 課長代理の島田正太氏