「富岳」で新型コロナ飛沫の大量計算を実施、感染リスクはどこにある?:CAE最前線(3/3 ページ)

小さな飛沫ほど気管の奥にまで到達

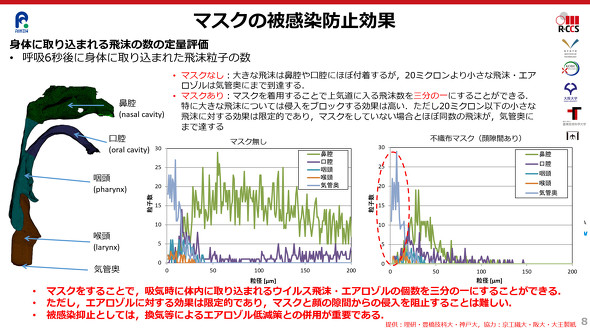

体積が大きな飛沫ほど含まれるウイルス量も多いため、危険だろうと考えがちだ。だが、エアロゾルも十分に注意しなければならないという傾向が、臨床結果やシミュレーション結果から見えてきたという。気道モデルを作成し、飛沫を吸い込むシミュレーションを行ったところ、大きな飛沫ほど鼻腔や口腔など、入り口に近い場所に付着した。一方、小さな飛沫ほど気管の奥にまで到達することが分かった。

一方、臨床の現場では、レントゲン写真などからCOVID-19は喉などの上部ではなく奥の方で発症することが分かっている。「体内のどこで発症しやすいのかが分かれば、(シミュレーション結果と突き合わせることで)どのサイズの飛沫のリスクが高いかが見えてくる」(坪倉氏)。

大きな飛沫の感染力が高いのであれば、マスクやパーティションだけで十分だ。しかし、クラスター発生事例の中には、数m離れたりマスクを着けたりしていても、比較的高濃度のエアロゾルにより感染したとみられるケースがある。2020年3月ごろに出てきた「マイクロ飛沫」という言葉も、なかなか落ちない小さな飛沫への注意喚起のために出てきたものだ。

なお、空気感染するといわれる結核などの感染症の病原体は、乾燥しても感染力を失わない。これに対し、COVID-19は完全な空気感染ではなく、乾燥すれば基本的に不活性化するといわれている。シミュレーションでも空気感染のようにダクトを通して隣の部屋まで感染するといった状態は想定していないため、それほど長時間の計算はしていないという。

社会活動の再開に向けてエビデンスを出していきたい

外出自粛の解除後、社会活動は再開されたものの、冬を迎え、「第3波」への懸念が高まりをみせており、人々の不安は払拭(ふっしょく)できていない。

こうした現状を踏まえ、坪倉誠氏らはタクシーや航空機、バスなどの公共交通機関のシミュレーションを公開している。また、観光バスなどのシミュレーションにも取り組んでいる。現在は、イベント開催が制限されているが、一度規制したものを元に戻す際はエビデンスが必要になる。個別に実験することは困難であるため、シミュレーションの依頼も多いという。

また、人々が再び飲食店に行き始めたところに、再度「マスクを着けてほしい」と呼び掛けてもなかなか難しい。「会食にどのようなリスクがあるのかをはっきりと示し、換気を徹底してエアロゾルを排出するといった対策についても引き続きエビデンスを出しながら理解を求めていきたい」(坪倉氏)。

関連キーワード

富岳 | マスク | 感染 | 理化学研究所(理研) | 新型コロナウイルス | CAE(Computer Aided Engineering) | 流体解析 | スーパーコンピュータ

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

新型コロナの飛沫感染リスクをシミュレーションで検証

新型コロナの飛沫感染リスクをシミュレーションで検証 マスクの着用効果をCFDで解析、くしゃみをした際に液滴はどう飛散するか?

マスクの着用効果をCFDで解析、くしゃみをした際に液滴はどう飛散するか? ダッソー、くしゃみのシミュレーションを通じてフェイスシールド開発を支援

ダッソー、くしゃみのシミュレーションを通じてフェイスシールド開発を支援 屋内の飛沫拡散状況を診断できる「飛沫可視化サービス」

屋内の飛沫拡散状況を診断できる「飛沫可視化サービス」 仮想実験室からデジタルツインへ、富岳が実現する自動車業界のCAEの形とは

仮想実験室からデジタルツインへ、富岳が実現する自動車業界のCAEの形とは 3Dマスク誕生秘話、本格的なモノづくり未経験で量産化まで実現できた理由

3Dマスク誕生秘話、本格的なモノづくり未経験で量産化まで実現できた理由