トヨタも採用する「バイポーラ型電池」、出力を向上できる仕組みとは:今こそ知りたい電池のあれこれ(7)(2/3 ページ)

バイポーラ構造が実用化に至るまでのハードル

このように、従来の電池と比べて多くのメリットを有するバイポーラ型電池ですが、その仕組み自体は決して新しいものではなく、電池技術者たちの間では古くから検討されてきました。しかし、実際にはメリットだけではなく多くの課題もあり、実用化は困難と考えられていた技術でもあります。

例えば、従来電池では正極と負極が独立しているため、それぞれの電極に適した集電体を採用できるのに対し、バイポーラ型では集電体を正負共用しなければならず、物性的にもコスト的にも材料選択する上での制約が発生してきます。

また、電極活物質の多くは充放電に伴う体積変化(膨張・収縮)が発生します。正極と負極が1つの集電体を介して表裏一体となっているバイポーラ電極の場合、他方の体積変化がもう一方の塗面に与える影響が大きく、電極塗面剥離による寿命特性の低下や集電体破損による内部短絡が生じる懸念もあります。

そして、バイポーラ型電池における最大の課題は「電解液」にあります。先述の参考図の通り、バイポーラ型電池はその内部で複数のセルが直列に積み重なった状態となっています。この構造が抵抗低減メリットを生む一方、単純に図の通りに電池を組み上げると、電池の内部で共通の電解液が複数のセル間にまたがることで、各電極同士がイオン的短絡(液絡)状態になってしまいます。これは正常な電池反応を進行させる上でも、安全性を担保する上でも、望ましい状態ではありません。

これを防ぐには電池内部できっちりとセル間の隔壁を構築し、隣接するセルへ電解液が漏れ出さないような封止をする必要がありますが、あまり複雑かつ繊細な構造にしてしまうと、せっかくの部品点数削減メリットが損なわれてしまいますし、要求される組み立て精度も高くなり、製造難易度が跳ね上がります。

特に、大きな振動や衝撃が想定される車載用途の電池の場合、繊細な構造による液体密閉性が要求されるのは好ましくありません。なるべくシンプルな構造のまま電解液の密閉性を担保しつつ、電池としての製造品質を安定させることは難しく、バイポーラ型はこれまでニッケル水素に限らずさまざまな電池系で提案されるも、なかなか実用化には至らなかったという背景があります。

そういった課題や背景を踏まえると、今回の車載用バイポーラ型電池の量産・実用化というのが、いかに高い技術力に裏打ちされたものであるかが分かるかと思います。

ニッケル水素電池以外のバイポーラ型電池

今回、トヨタ自動車は「バイポーラ型ニッケル水素電池」を発表しましたが、先ほども述べた通り、このバイポーラ型というのは「電池構造」の話であり、「ニッケル水素電池」に限定されるものではないというのも注目すべき点の1つです。先述のトヨタ自動車の「電池・カーボンニュートラルに関する説明会」の質疑応答の中にも、バイポーラ型電池をリチウムイオン電池へ展開することを示唆する回答がありました。

そして近年、各社から「ニッケル水素電池」以外にも、さまざまなバイポーラ型の電池が発表されています。

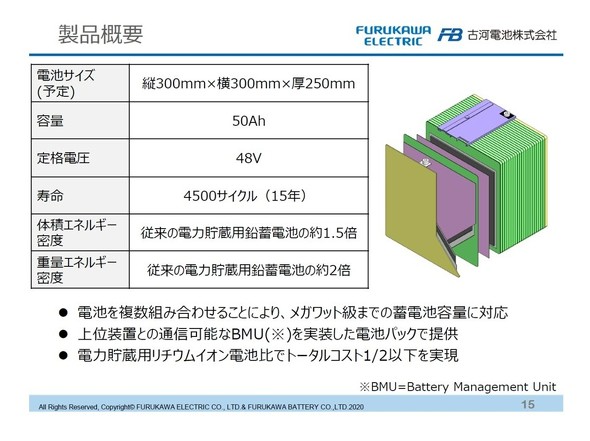

古河電気工業と子会社の古河電池は2020年6月9日、「バイポーラ型鉛蓄電池」を共同開発したと発表しました。これはクルマの補機用バッテリーでもおなじみの鉛蓄電池をバイポーラ型にしたものです。バイポーラ型とすることで、従来の電力貯蔵用鉛蓄電池との比較では、体積エネルギー密度が約1.5倍、重量エネルギー密度が約2倍と向上しています。

電池単体のエネルギー密度としてはリチウムイオン電池の方が高いものの、システム構築時にリチウムイオン電池で必要となる離隔距離が不要なため設置面積当たりのエネルギー量で上回ること、空調や温度管理設備の簡略化が可能なことなどから、電力貯蔵用電池としての活用検討が進められています。また、ベースが鉛蓄電池であるため、既存のリサイクルプロセスを適用可能であり、トータルコスト削減につながる点も大きなメリットです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.